티스토리 뷰

음식물쓰레기 사료화의 방법은 크게 2가지로 습식사료화와 건식사료화 시설이 있는데, 습식사료화는 음식물류 폐기물을 수분이 있는 상태에서 이물질을 제거한 뒤, 파쇄하여 '80도에서 30분 가열' 등 적절한 처리를 거쳐 사용하는 방식이며, 건식사료화는 습식사료화 시설과 유사하며, 건조·가열 공정이 추가된 방식이다.

남은 음식물 이용한 사료의 급여시 주의해야 할 사항

음식물쓰레기의 가공처리방법별 사료영양소 함량 변화 평가 및 문제점 개선 방안 - KoreaScience

"동물은 음식물 쓰레기통이 아니다"

아프리카돼지열병(ASF)의 국내 발생을 차단하기 위해 정부가 입법 예고한 폐기물관리법 시행규칙 일부개정안 에 대해 '반쪽짜리 대응'이라는 비판이 제기됐다.

환경부는 지난달 2019년 5월 13일 ‘폐기물관리법 시행규칙 일부 개정안’을 입법 예고했다. 개정안은 가축전염병 발생시나 우려시 농림축산식품부 장관의 요청이 있는 경우에 음식물 폐기물을 해당 가축의 먹이로 자가 급여해선 안된다 는 내용이다.

하지만 폐기물 처리업체에서 사료화한 음식물 폐기물을 돼지에게 주는 것은 계속 허용된다.

2017년 동물복지국회포럼 회원인 한정애 국회의원(더불어민주당, 사진)은 최근 폐기물관리법 일부개정법률안을 대표발의했다.

음식물쓰레기로 만든 동물 사료, 괜찮나요? Q&A

음식물 쓰레기의 사료화 공정은 ① 파쇄 ② 이물질 제거 ③ 압축(탈수) ④ 100℃에서 30분 이상 가열 ④ 추가 이물질 제거로 요약할 수 있습니다. 이때 수분을 14% 이하로 건조하면 건식 사료, 그 이상이면 습식 사료라고 이야기합니다. 이중 습식사료는 2019년 아프리카돼지열병(ASF)이 발생하면서 사실상 생산이 중단된 상황입니다.

‘음식물 폐기물로 만든 사료’를 떠올리면 거부감이 들기 마련이지만, 모든 공정을 거친 건식 사료는 퇴비와 비슷한 가루 형태입니다.

한국환경공단 에너지정책지원부의 이준상 차장은 “고온으로 가열하는 과정에서 대장균 등 병원균이 멸균된다”며 “건식 사료의 수분 기준을 맞추기 위해 30분보다 더 오랜 시간 가열하고 온도도 높게 설정한다”고 말했습니다.

우리나라 음식에는 염분이 많아서 사료화에 적합하지 않다는 지적도 있는데요. 이 차장은 “물을 섞어서 희석 시키는 과정이 있고, 염분은 대부분 폐기물을 압축할 때 나오는 음폐수에 많이 포함돼 있다”고 설명했습니다. 나트륨 섭취를 줄이기 위해 국물을 먹지 않는 것처럼, 물을 짜낸 고형물에는 염분 함량이 적다는 거죠. 다만 사료 품질을 평가할 때 미세 플라스틱에 대한 기준은 아직 마련돼 있지 않다고 합니다.

Q. 음식물 폐기물로 만든 사료, 어떻게 쓰이나요?

우리나라에서 분리배출한 음식물 쓰레기는 자원화 시설을 거쳐 재활용 되는 비율이 90% 정도 됩니다. 재활용 방법은 ① 사료화 ② 퇴비화 ③ 바이오가스화 이렇게 세 가지로 나뉩니다.

하지만 해당 관련 규정을 적용 받기 전에 신고나 허가가 수리된 경우에는 소급하여 규제를 반영하는 것은 차후의 문제이다. (바이오가스는 유기질 폐기물에서 나오는 메탄가스를 말하는데요. 이 메탄가스를 전기나 열 에너지원으로 사용할 수 있습니다.)

2019년 기준 연간 음식물 쓰레기 발생량은 522만톤이었는데, 이중 사료화로 처리된 용량은 189만톤(36.2%)입니다. 퇴비화는 199만톤(38.1%), 바이오가스화는 66만톤(12.7%), 발효 등 기타는 68만톤(13%)으로 집계됐습니다.

최근 5년간(2015~2019년) 통계를 살펴보면 사료화 비율은 44.9%→44.6% →42.9%→ 40.3% →36.2%로 다소 줄고 있는 추세입니다. 참고로 바이오가스화는 그동안 기타로 분류되다가 2018년부터 별도 조사하기 시작했습니다.

음식물 쓰레기를 이용한 사료는 법적으로 반추동물에게 먹일 수 없습니다. 반추동물은 소나 양, 염소처럼 되새김질을 하는 동물을 말합니다. 그럼 돼지나 가금류에게 먹여야 하는데, 상황이 조금 복잡합니다.

앞에서 언급했듯이, 2019년에 ASF가 발생하면서 현재 돼지농가에는 음식물 쓰레기로 만든 사료가 공급되지 않고 있습니다. 또 양계 농가에서는 가축의 성장이나 육질을 고려해서 음식물 쓰레기 건식 사료 사용을 줄이고 있죠. ‘수분 함량 14% 이하’라는 기준이 가금류가 먹기에 적합하지 않다는 지적도 나옵니다.

그래서 최근에는 음식물 쓰레기로 만든 사료를 동애등에(파리 애벌레) 사육을 위해 사용하는 경우가 늘고 있다고 합니다. 음식물 쓰레기를 동물에게 직접 주는 것이 아니라, 애벌레에게 먹여서 고급 사료를 만드는 것이죠.

[출처] - 국민일보

[원본링크] - http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?sid1=all&arcid=0016583881&code=61171811

[청환실업] 음식물쓰레기 사료화기계 내달 시판

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/1HVND0QHSR

처리문제로 골칫거리로 떠오르고 있는 음식물 쓰레기를 짧은 시간내에 간편하게 사료화할 수 있는 기계가 개발됐다.청환실업(대표 이찬우)이 병원이나 식당, 학교 등 음식물쓰레기가 대량으로 발생하는 곳에서 간편하게 이를 처리할 수 있는 압착 감량기인 「압톤2」를 개발하고 다음달부터 본격 시판에 들어간다고 밝혔다. 이 제품은 식당에서 발생하는 음식물 쓰레기를 압착, 수분을 완전히 제거해 악취가 발생하지 않고 운반과 보관이 쉽다. 음식물이 썩기 전에 곧바로 처리해 사료로 사용할 수 있다. 한번에 30ℓ까지 12분내 처리가 가능해 음식물쓰레기 배출용량이 많은 곳에서도 사용할 수 있도록 설계됐다. 현재 시판중인 제품들은 음식물 쓰레기를 투입하여 전기를 통해 가열, 처리하는 소멸기와 분쇄·파쇄기가 대부분이나 이들 제품은 처리시간이 길고 고장율이 낮은 단점이 있었다. 소멸기의 경우 90ℓ를 처리하는데 48시간 가량 걸리며 전기료, 미생물구입비 등으로 한달 유지비가 30만원가까이 들고 분쇄, 파쇄기는 이물질이 섞여들어갈 경우 잦은 고장을 일으켜 외면받고 있는 실정이다. (0562)275-6354~5 【정맹호 기자】

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/1HVND0QHSR

비료관리법이라는 규정이 있으나 사료화의 경우 적용이 되지 않음.

[보고서]음식물쓰레기 건식 사료화 공정 - ScienceON (1999.)

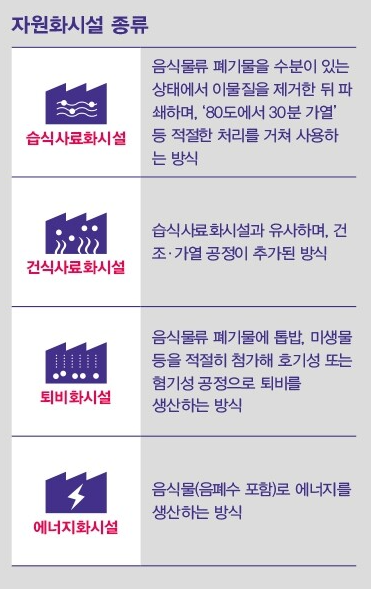

음식물쓰레기 자원화시설 종류

■ 폐기물관리법 시행규칙 [별표 17] <개정 2017. 10. 19.>

폐기물처리 신고자가 갖추어야 할 보관시설 및 재활용시설(제66조제1항 관련)

1. 폐기물을 수집ㆍ운반하는 자의 기준

가. 장비: 폐기물을 수집ㆍ운반하는 차량 1대 이상

나. 연락장소 또는 사무실

2. 폐기물을 재활용하는 자의 기준

가. 보관시설: 1일 처리능력의 1일분 이상 30일분 이하의 폐기물을 보관할 수 있는 보관용기 또는 보관시설. 다만, 시ㆍ도지사의 인정을 받아 위탁받은 폐기물을 보관하지 아니하고 곧바로 재활용시설로 운반하는 경우에는 보관용기나 보관시설을 갖추지 아니할 수 있다.

나. 재활용시설: 재활용하려는 폐기물의 종류 및 재활용방법 등에 따라 맞게 설치하여야 하는 선별ㆍ압축ㆍ감용ㆍ절단ㆍ사료화ㆍ퇴비화 시설 중 해당 시설 1식 이상

다. 차량: 재활용하려는 폐기물을 수집ㆍ운반하는 차량 1대 이상(재활용 대상폐기물을 스스로 수집ㆍ운반하는 경우만 해당한다)

비고

1. 음식물류 폐기물을 재활용하는 자는 보관시설을 갖추지 아니할 수 있다.

2. 재활용 원칙 및 준수사항을 고려하여 재활용시설이 필요하지 아니하다고 시ㆍ도지사가 인정하는 경우에는 재활용시설을 갖추지 아니할 수 있다.

3. 폐기물을 수집·운반하는 차량은 별표 5에 따른 기준에 적합한 차량이어야 한다.

음식쓰레기로 만든 퇴비·사료, 88% 안 팔려…"공짜로 퍼 준다"

https://www.joongang.co.kr/article/25041449

음식쓰레기로 만든 퇴비·사료, 88% 안 팔려…"공짜로 퍼 준다" | 중앙일보

음식물 처리 업체 관계자는 "요즘은 사료 대신 퇴비화를 많이 하지만, 처리가 곤란한 상황이다. 업계 관계자는 "정부에서 많은 자원을 지원해 비료·사료로 만들었지만, 지금은 다 처리장에 쌓여

www.joongang.co.kr

한 쪽에선 동물 학대라 비판하고, 다른 쪽에선 팔리지 않는다고 한탄한다. 국내 음식 쓰레기 재활용의 현실이다. 음식 쓰레기를 철저히 분리 배출하고 있지만 자원화의 그늘이 있다. 국내 음식 쓰레기 관리 체계의 핵심은 분리 배출과 자원화다. 폐기물을 최대한 분리 배출해서 모으고, 이를 사료·퇴비·바이오가스 등으로 재활용해 농가나 기업에 공급하는 식이다. 통계상 음식 쓰레기의 재활용 비율은 100%에 가깝다. 2019년 하루 평균 1만4314t이 분리 배출됐는데, 이 중 1만3773t(96.2%)이 재활용됐다. 2018년(97%), 2017년(97.1%)도 비슷한 수준이었다. 일부 소각·매립하는 양을 빼면 사실상 모두 새 생명을 얻는 셈이다. 국내 음식 쓰레기 관리 체계의 핵심은 분리 배출과 자원화다. 폐기물을 최대한 분리 배출해서 모으고, 이를 사료·퇴비·바이오가스 등으로 재활용해 농가나 기업에 공급하는 식이다. 통계상 음식 쓰레기의 재활용 비율은 100%에 가깝다. 2019년 하루 평균 1만4314t이 분리 배출됐는데, 이 중 1만3773t(96.2%)이 재활용됐다. 2018년(97%), 2017년(97.1%)도 비슷한 수준이었다. 일부 소각·매립하는 양을 빼면 사실상 모두 새 생명을 얻는 셈이다.

서울의 경우, 2005년 1월 1일부터 매립지에 음식물쓰레기 반입이 금지되었습니다. 음식물 쓰레기에는 수분이 80%정도 들어있어 부패되기 쉽고 그냥 투기나 매립을 할 경우 심한 악취와 침출수가 발생되고 토양 및 대기오염은 물론 수질 오염을 가져와 우리의 생활에 악영향을 끼칩니다. 또한, 소각할 경우에는 많은 열에너지가 필요하고, 음식물에 함유된 소금기로 인하여 설비에 악영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 음식물 쓰레기를 최대한 줄이는 노력이 필요하며 사료나 퇴비화가 가능한 음식물쓰레기는 반드시 RFID(무선인식 계량기기). 전용기기나 전용봉투에 담아 위생적으로 배출아여야 합니다. 음식물쓰레기는 최대한 물기를 제거하고, 호두, 땅콩, 밤, 도토리, 코코넛 등 견과류 껍데기, 복숭아 등 핵과류의 씨, 소, 돼지 등 육류의 털 및 뼈다귀 조개, 소라, 전복, 꼬막, 굴 등 패류 껍데기 및 1회용 티백은 일반쓰레기로 배출하여야 합니다. 음식물쓰레기는 분리배출만 잘 하면 100% 재활용이 가능합니다. 배출된 음식물쓰레기는 음식물쓰레기 최종 처리업체에 위탁 처리하여 사료나 퇴비로 재활용되고 있습니다.

https://rrf.seoul.go.kr/content/acwac131.do